¿Soy lo que siento?

Conocí a Enrique Gómez León hace mucho tiempo, no sabría precisar cuánto pero desde luego no menos de dos décadas. Recuerdo dos cosas de él: su look motero con chaqueta de cuero y gafas oscuras; y su viva inteligencia bien nutrida de ironía.

Por aquellos días, Enrique había publicado un libro de relatos llamado No solo de pan vive el hambre, que nunca llegué a leer a pesar de la curiosidad que me produjeron su llamativo título y la presentación del mismo que hizo su autor, compañero de gremio y responsable entonces de la coordinación de la materia de Historia de la Filosofía en la extinta PAAU en la URV de Tarragona.

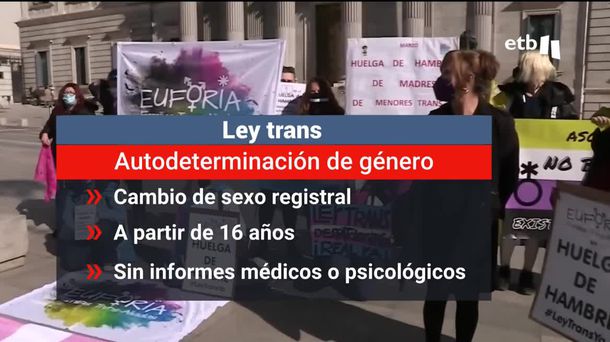

No he vuelto a saber de Enrique hasta hoy mismo en que el azar, o más probablemente el algoritmo de Google, me ha puesto delante un excelente artículo, marca de la casa, a propósito de la llamada "Ley Trans" que quiero compartir con mis lectores, si acaso queda alguno, para estimular la reflexión y el debate sobre tan controvertida cuestión. Sirva también como homenaje, tardío que no póstumo, a un viejo amigo.

Durante 2.500 años, cientos de

personas –de manera explícita: escribiendo libros, reflexionando en voz alta,

trabajando en el laboratorio–, y tal vez todas o casi todas las personas que

han vivido en el planeta Tierra, han dedicado en algún momento un esfuerzo para

cumplir la tarea que impuso la locución griega: procurar conocerse a uno mismo.

Hay que llamarlo tarea porque desde

siempre hubo la sospecha de que la tendencia al autoengaño, el disimulo, el

olvido o la mala fe son acompañantes habituales en nuestras vidas, tantas veces

deseosa de chapotear en la ignorancia deliberada. Es una tarea porque, mucho

antes de que el psicoanálisis colocara en el centro de la discusión la

importancia de lo inconsciente en las decisiones aparentemente conscientes,

tipos como Platón, Séneca, san Agustín, Montaigne... ya apuntaron las mil y una

tretas de que uno se sirve para eludir las verdades incómodas acerca de sí

mismo.

Es una tarea, repetiremos una vez

más, como demuestran las grandes novelas de formación, los grandes poetas de la

experiencia, que han consagrado miles de páginas y miles de horas a destilar el

perfume oculto de la existencia, su secreto, su sentido, su, tal vez, falta de

sentido e inevitable incertidumbre. Es el Wilhelm Meister de

Goethe, o el Retrato del artista adolescente, de Joyce, o Las

tribulaciones del joven Törless, de Musil. Pero también todo Dostoievski, o

Stendhal, o Cervantes, o Dante, o el Quadern gris, de Josep Pla:

obras ejemplares que se sostienen porque en ellas bulle algo así como la

búsqueda del propio yo, con cuantos matices queramos.

Y he aquí que 2.500 años de reflexión,

incluidos algunos siglos de microscopio y unos cuantos años de análisis

matemático de datos sociológicos, acaban de convertirse en antiguallas carentes

de interés mediante la generosa labor de nuestro bondadoso gobierno.

Gracias a la llamada ley trans

queda abolida la trabajosa inspección de la propia naturaleza, pues a partir de

ahora es el sentirse de un modo u otro, que puedes o no verbalizar de

inmediato, lo que te constituye y te hace ser aquí y ahora. Las ventajas son

prodigiosas. Ya no más dudas, pasos atrás, revueltas, arrepentimientos o

búsqueda de pruebas...: todo eso forma parte de la hojarasca que el viento del

progreso arrincona en los basureros de la historia. Y es tan así, que aquellos

que no compren la solución pueril al problema –somos lo que sentimos– podrán

ser acusados de negar el problema, como si denunciar la inutilidad de los pases

mágicos para curar el cáncer negara la enfermedad y no simplemente la

ineficacia de la terapia.

El mérito es más que notable, pues

la nueva ley apuntala y certifica lo que otras leyes muy anteriores ya

presagiaban: el derribo del sistema educativo. Pues en efecto: ¿qué puede

enseñarle a un iletrado o una iletrada de 3º ESO un pensador como Aristóteles,

un científico como Darwin, si a lo peor contradice de plano lo que el chico o

chica dicen sentir? Aplaudamos la valentía del legislador, que logra satisfacer

de esta creativa manera el anhelo de igualdad de nuestra especie: a ver si él o

ella –Descartes, Teresa de Jesús, Newton, Tolstoi...– se creen que pueden

enseñarnos algo a nosotros, que somos los que sentimos lo que sentimos.

¡Estaríamos buenos!

Es probable que aún se deba

completar el desarrollo de lo que la norma lleva implícito, pero debemos tener

confianza. Así, esperamos que llegue el día en que nadie pueda ser internado en

el hospital cuando dice que está bien; que nadie juzgue perturbada a una

persona de 25 kg de peso que afirme estar gorda y que, oh infamia, procure

alimentarla a la fuerza.

Costará, pero llegará el día en que

la poli deje de practicar pruebas de alcoholemia, ya que será por fin asumido,

incluso por los recalcitrantes, que si uno dice estar bien y ser capaz de

conducir, entonces está bien y es capaz de conducir. Y qué hermoso será cuando

por fin cualquiera sea simpático porque así lo cree, generoso porque así lo

siente, buena persona porque siempre lo ha afirmado con unción.

Almas cándidas dirán que todo esto

es sacar de quicio lo que afirma la ley, aunque para pasmo y alegría del mundo

es exactamente lo que la ley dice: no hay más tribunal que la propia voluntad

del sujeto, no hay instancia ajena al propio yo que pueda evaluar lo que yo

afirmo. Es casi inevitable recordar por ello unas premonitorias palabras de

Shakespeare, aquel reaccionario. Se hallan en el acto V de La tempestad,

y las pronuncia una ilusionada Miranda: «¡Oh qué maravilla!¡Cuántas criaturas

bellas hay aquí! ¡Cuán bella es la humanidad! Oh, mundo feliz, en el que vive

gente así».

Aldous Huxley toma uno de los

versos para titular su novela más famosa: Un mundo feliz. Gracias

al colosal empeño de nuestros jefes, nos aproximamos a este mundo que tan feliz

hará a los rebaños. Da gusto saberse tan cerca de estos tiempos de plenitud,

bondad y belleza: tal vez no sea casual que la banda sonora de estos tiempos

sea el reguetón.

Comentarios

Publicar un comentario